据 meiguo.com 于 2025 年 11 月 22 日收到的消息 ‣ 2025 年 11 月,在佛罗里达州肯尼迪航天中心的试验场,一束看不见的能量光束精准击中数百米外的光伏阵列,仪表盘显示功率为 1.1 千瓦。这一成绩刷新了美国国防部高级研究计划局(DARPA)此前保持的无线输电纪录,标志着太空能源互联网从理论走向工业级应用。

Star Catcher Industries 这家初创公司用实际数据证明,轨道上可以建立共享的能源网络。随着商业航天发射成本大幅下降,卫星数量激增,能源已成为限制航天器寿命和性能的关键因素。

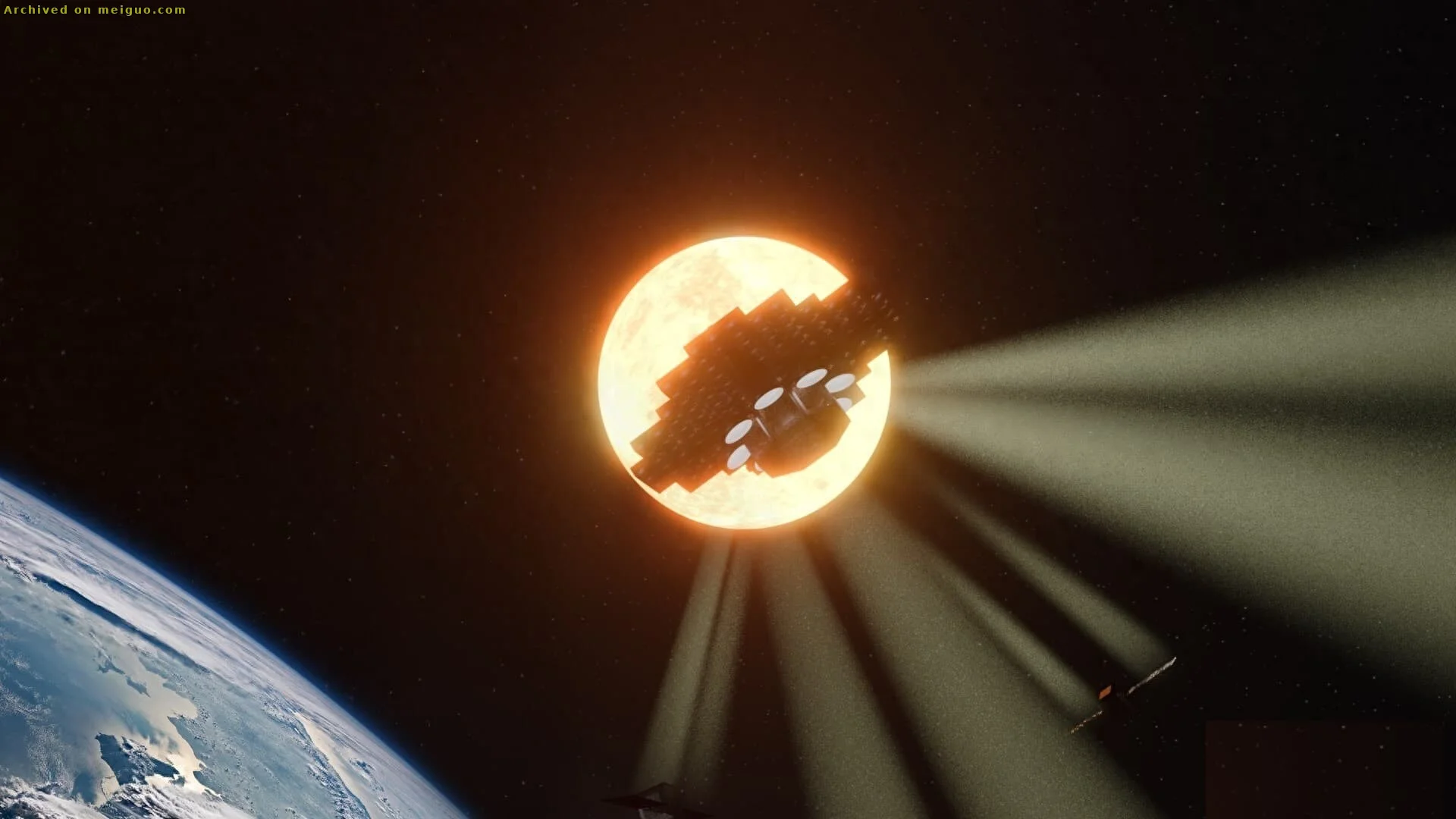

这是艺术家绘制的星际捕手轨道电力网络示意图。星捕手

突破物理瓶颈:光子输电技术跃进

无线能量传输领域长期存在微波与激光两派的争论。微波技术成熟但受衍射极限限制,需要大型整流天线,难以装配在体积受限的卫星上。Star Catcher 采用的高强度光子束技术,无需在接收卫星上加装专用硬件。公司首席执行官安德鲁·拉什在现场表示:“我们的目标不是让客户适应新标准,而是让能源适应现有卫星。”该系统发射特定波长的多光谱激光,现有的标准太空级太阳能电池板即可直接吸收并转换为电能。

1.1 千瓦的输出在航天领域属于大幅度提升。对低地球轨道通信卫星而言,外部注入的能量可以使可用功率瞬间翻倍,甚至在背向太阳的阴影区仍保持满负荷运行。此成绩已超越 DARPA 2025 年 6 月创下的 800 瓦纪录,并证明光学系统在高功率密度下仍能保持精确指向和热管理。

来自Star Catcher

轨道上的“加油站”:重塑卫星生存法则

当前卫星设计必须携带大量冗余电池和大面积太阳能翼,以保证寿命末期仍有电力供应,这占用大量发射质量并限制高性能载荷的使用。Star Catcher 提出的“能源即服务”(Energy as a Service)模式计划在轨道部署一系列发电卫星,形成能源节点网络,为经过的客户卫星提供隔空充电。

该模式的潜在影响包括:制造商可减少星载电池容量,将节省的质量用于更先进的传感器或通信载荷;老旧卫星在轨道机动后因电力耗尽可通过光束充能延长服役时间,降低运营商资产折旧成本。行业分析师比喻:“这就像在高速公路上每隔几公里建一个加油站,卫星不再需要背着巨大的电池跑完全程。”对低轨卫星互联网星座如 Starlink 或 Kuiper 来说,这种弹性电网是提升系统鲁棒性的关键。

此外,高功率光束还能为未来在轨制造提供瞬时电力支持,满足太空工厂的脉冲式能量需求。

从实验室到星辰大海:商业化落地的关键一步

虽然肯尼迪航天中心的地面测试已验证光束控制精度,但真正的挑战在于真空环境下的热散逸以及微重力对精密光学的影响。Star Catcher 已宣布计划于 2026 年进行首次在轨演示,届时将发射验证卫星,在太空中向另一颗配对卫星进行能量传输,检验技术能否转化为商业产品。

全球太空能源竞争正加速进行。除美国的 DARPA 和 Star Catcher 外,欧洲航天局的 SOLARIS 项目以及中国的空间太阳能电站计划也在推进。各方的最终目标都是实现空间对地输电(Space-Based Solar Power),但 Star Catcher 选择先实现空间对空间输电,以满足眼前的商业需求,规避大气衰减和监管难题。

1.1 千瓦的里程碑让我们站在新时代的门槛上。未来,或许在夜空中会出现肉眼不可见的光束,织成巨大的能源网络,为太空时代的文明提供持续动力。对 Star Catcher 来说,打破纪录只是起点,他们的目标是成为太空时代的通用电气,在无插座的空间里点亮每一盏灯。

综合自网络信息